Омар Хайям

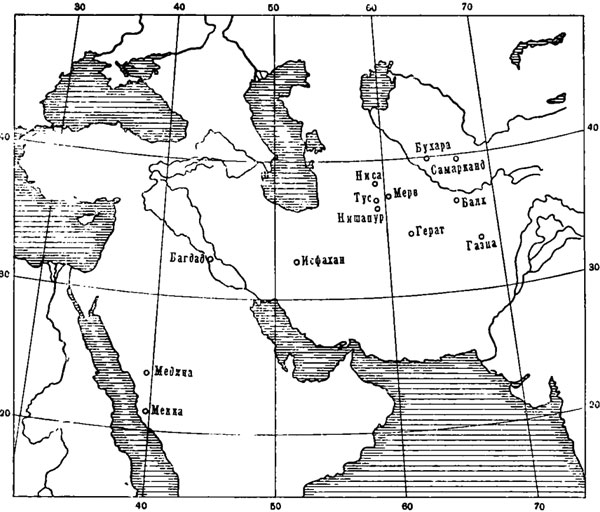

Карта географических пунктов, связанных с Хайямом.

Поэт и ученый

В 1859 году английский поэт Эдвард Фицджеральд опубликовал книгу стихов

«Рубайят Омара Хайяма» [31], [44]. В книге было помещено около ста

четверостиший, переведенных с персидского. Каждое четверостишие — «рубаи» —

содержало законченную мысль, выраженную в чеканной художественной форме. Вначале

Фицджеральд поместил стихи, воспевающие вино, наслаждения и радости жизни, затем

— стихи, дышащие разочарованием в жизни, а в конце — проповедующие мистическую

веру в бога. Перед читателем вставал образ восточного мудреца, в юности —

любителя наслаждений, в зрелом возрасте — разочарованного скептика, в старости —

религиозно настроенного мистика.

Перевод Фицджеральда, открывший персидского поэта европейскому читателю,

сразу получил большую популярность. Английский поэт Теннисон назвал этот перевод

«планетой, равной Солнцу, бросившему ее в пространство» 1. Поэзия Омара Хайяма

стала предметом большого числа исследований, причем одни исследователи видели в

нем только гедониста, другие — только скептика, третьи — только мистика. В 1897

году известный востоковед В. А. Жуковский в своей работе о Хайяме привел такой

список различных, взаимно исключающих характеристик Хайяма, встречающихся к

этому времени в литературе:

«Он вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник и материалист; он насмешник

над мистицизмом и пантеист; он правоверующий мусульманин, точный философ, острый

наблюдатель, ученый; он — гуляка, развратник.

____

1. А. Tennyson. То Е. Fitzgerald. В кн.: Tiresias and other poems. London,

1885, стр. 3.

[05]

Омар Хайям. Миниатюра из рукописи Али Герави (1509 г.)

ханжа и лицемер. Он не просто богохульник, а воплощенное отрицание

положительной религии и всякой нравственной веры, он мягкая натура, преданная

более созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям; он

скептик-эпикуреец, он — персидский Абу-л-Ала, Вольтер, Гейне.

Можно ли, в самом деле, представить, — продолжает Жуковский,— человека, если

только он не нравственный урод, в котором могли бы совмещаться и уживаться такая

смесь и пестрота убеждений, противоположных склонностей и направлений, высоких

доблестей и низменных страстей, мучительных сомнений и колебаний» [87, стр.

325].

За несколько лет до появления перевода Фицджеральда, в 1851 году немецкий

математик Франц Вёпке опублико

[06]

вал в Париже книгу «Алгебра Омара Альхайями» [6], содержащую арабский текст и

французский перевод алгебраического трактата почти неизвестного европейской

науке средневекового математика. В трактате содержалась полная классификация

кубических уравнений с положительными корнями и для каждого случая был приведен

способ решения при помощи конических сечений.

Имя Хайяма появлялось в специальной литературе и ранее: о Хайяме-поэте

упоминал еще в 1700 г. Томас Хайд в своей «Истории религии древних персов»

1, а

алгебраический трактат Хайяма впервые был назван в Европе в 1742 году в

предисловии к книге по исчислению флюксий (т. е. по математическому анализу) Ж.

Меермана 2. По этому поводу Ж. Э. Монтюкла в своей известной «Истории

математики», заметив, что арабы продвинулись в алгебре дальше квадратных

уравнений, говорит, что в Лейдене имеется арабская рукопись, озаглавленная

«Алгебра кубических уравнений» или «Решение телесных задач», и что автором ее

является Омар бен-Ибрахим. «Таково, по крайней мере, заглавие, сообщаемое г.

Меериманом в предисловии в его Specimen calculi fluxionalis; но, признаюсь,

названия арабских книг, приводимые библиографами, по большей части столь

искажены, что доверять этому предположению нельзя» 3. Но подлинное изучение

творчества этого замечательного поэта и математика началось только после

публикаций Фицджеральда и Вёпке.

Вначале поэт Омар Хайям и математик Омар ал-Хайями рассматривались как разные

люди. Например, в русском энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 42-м

томе имеется статья «Омар Аль-Кайями» об ученом, а в 73-м томе — статья «Хейям

или Омар Хейям» о поэте 4. Однако вскоре выяснилось, что средневековые авторы,

говоря о Хайяме, говорят о нем и как об авторе научных трактатов, и как об

авторе четверостиший, причем обычно в персидских сочинениях автор именуется Омар

___

1. Т. Нуdе. Religionis veterum Persanum historia. Oxoniae, 1700.

2. J. Meerman. Specimen calculi fluxionalis. Lugduno-Bataviae, 1742.

3. J. F. Vontukla. Histoire des mathematiques, t. I. Paris, VII [1799], стр.

383.

4. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 42, СПб., 1897, стр.

927—928; т. 73, СПб., 1903, стр. 149-151.

[07]

Хайям, а в арабских Омар ал-Хайями. Нужно заметить, что сочетание автора

научных трактатов и поэта в одном лице — не редкость на средневековом Востоке.

Например, живший в X —XI веках знаменитый врач и мыслитель Абу-Али ибн Сипа

(Авиценна) писал не только научные и философские трактаты, но и четверостишия,

весьма близкие по стилю к стихам Хайяма. Сочинял четверостишия и выдающийся

математик и астроном XIII века Насир ад-Дин ат-Туси, многие труды которого

написаны под сильным влиянием Хайяма.

Через полстолетия после публикаций Фицджеральда и Вёпке стали появляться и

другие сочинения Хайяма, обнаруживающие новые черты ученого и поэта. В 1906 г.

была издана часть физического трактата Хайяма об определении золота и серебра в

состоящем из них теле [7].

В 1908 году вышел перевод одного философского трактата Хайяма, написанного

по-персидски [9], а в 1917 году увидели свет еще три философских трактата

Хайяма, написанных по-арабски [16]. Эти три трактата вместе с четвертым арабским

философским трактатом и упомянутым выше персидским трактатом были опубликованы

на языках оригинала в 1932 году [18]. В 1933 году появился на персидском языке

исторический трактат Хайяма «Науруз-наме» об иранском празднике Нового года —

Наурузе [19]. В 1936 году были изданы на арабском языке чрезвычайно интересные

«Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида» [20], посвященные двум

важнейшим проблемам математики — теории параллельных линий и теории отношений,

дальнейшее развитие которых впоследствии привело к первостепенным открытиям

математиков Европы. И совсем недавно, в 1960—1961 годы были опубликованы на

арабском языке еще один алгебраический трактат Хайяма, посвященный тем же

вопросам, что и трактат, изданный Вёпке [26, стр. 60—71, 282—292], и отрывок из

астрономических таблиц Хайяма, содержащий каталог ста наиболее ярких звезд [3,

стр. 177—179 арабск. текста]. Кроме того, сохранились сведения о произведенной

под руководством Хайяма в 1079 году реформе иранского солнечного календаря (на

этот год и указаны координаты звезд в упомянутом каталоге) и о не обнаруженных

до сих пор трактатах по арифметике, теории музыки, физике и географии. Имеются

данные и о том, что Хайям занимался медициной.

[08]

Стихи Хайяма издавались много раз как по-персидски, так и в переводах на

европейские языки. Дошедшие до нас рукописи содержат, как правило, наряду с

совпадающими, и различные четверостишья. Многие четверостишья приписываются

наряду с Хайямом и другим авторам, в частности упоминавшимся выше Ибн Сине и

ат-Туси. В настоящее время известно более тысячи четверостиший, приписываемых

Хайяму. Помимо персидских четверостиший, сохранилось несколько стихотворных

отрывков — «кит’а» Хайяма на персидском и арабском языках. Все четверостишия и

кит’а, приписываемые Хайяму, собраны в книге индийского исследователя Свами

Говинды Тиртхи [136].

В настоящее время Хайям-поэт весьма популярен в обоих полушариях Земли.

В США и некоторых других странах поклонники его четверостиший, воспевающих

вино и наслаждения, организуют «клубы хайямистов». По подписке среди почитателей

Хайяма были собраны средства, на которые в 1934 г. был воздвигнут обелиск на его

могиле в Нишапуре.

Чрезвычайно популярен Омар Хайям и в СоветскомСоюзе. Таджики, язык которых

так же, как современный персидский, развился на основе средневекового языка

фарси, неоднократно издавали стихи Хайяма в переводе сначала на латинскую, а

затем на русскую графику, которой пользуются в Таджикской ССР [76], [79], [81].

Четверостишия Хайяма много раз издавались в стихотворных переводах на языках

различных народов Советского Союза. Великолепные по точности и художественности

переводы принадлежат О. Румеру, Л. Некоре и И. Тхоржевскому [35], [36], [38]. В

1959 и 1961 гг. издательство Академии наук СССР выпустило новое издания

четверостиший и десяти научных трактатов Хайяма с репродукциями рукописей и

комментариями [42], [3].

Годы жизни Хайяма в разных сочинениях указаны по-разному. Во втором издании

Большой Советской энциклопедии указано, что Хайям родился около 1040 г. и умер в

1123 г., в первом издании БСЭ указано только, что Хайям умер около 1123 года

1.

1040 год как год рождения Хайяма и 1123 год как год его смерти указываются

многими автора-

____

1. БСЭ, 1-е из; . 59, М., 1935, стр. 388; БСЭ, 2-е изд., . 46, М., 1957, стр.

30.

[09]

ми [94, стр. 8 и 12], [79, стр. 6 и 16], [82, стр. 3] 1. С другой стороны,

историк Фазлаллах Рашид ад-Дин, живший в XIII—XIV веках, считает Хайяма

ровесником везира Низам ал-Мулка (1017—1092). При таком разнообразии мнений мы

оставались бы в совершенной неизвестности, если бы не сохранился гороскоп

Хайяма, приведенный лично знавшим Хайяма историком Абу-л-Хасаном ал-Байхаки

(1106— 1174), в его книге «Дополнение к „Охранителям мудрости“». Гороскопы,

естественно, не могут внушать доверия в части предсказаний, но точное указание в

гороскопе расположения светило в день рождения лица, для которого составляется

гороскоп, является важным документом для установления этой даты. Ал-Байхаки

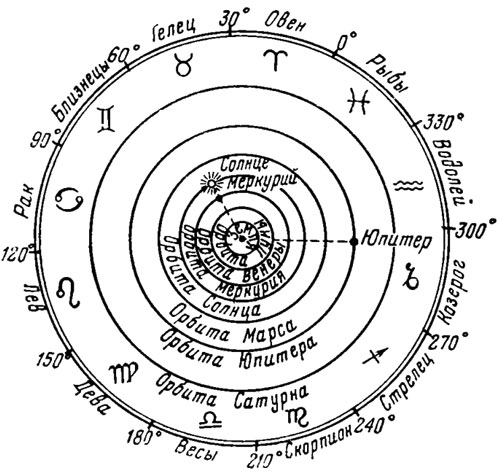

пишет, что «его [Хайяма] гороскопом были Близнецы; Солнце н Меркурий были в 3-м

градусе Близнецов, Меркурий был в соединении [с Солнцем], а Юпитер был по

отношению к ним обоим в тригональном аспекте» [136, стр. 32—33]. Этот гороскоп

фиксировал положение Солнца, Меркурия и Юпитера в день рождения Хайяма. Мы не

знаем, составлен ли этот гороскоп при рождении Хайяма или вычислен позднее, но

несомненно, что он стал известен ал-Байхаки от самого Хайяма. Тот факт, что

Солнце в этот день находилось в 3-м градусе Близнецов, дает возможность

определить число и месяц, когда родился Хайям: Солнце во время своего видимого

годового оборота проходит каждое из 12 созвездий Зодиака за месяц, а за сутки

передвигается примерно на 1°, так как число дней в году близко к числу градусов

окружности. B день весеннего равноденствия Солнце вступает в созвездие Овна,

через месяц — в созвездие Тельца, а еще через месяц — в созвездие Близнецов.

Поэтому день рождения Хайяма позже дня весеннего равноденствия на 2 месяца и 3

дня, т. е. на 63 дня. Так как день весеннего равноденствия в XI веке, когда

родился Хайям, приходился на 14—16 марта, день рождения Хайяма должен быть 17—19

мая. Год рождения и более точную дату можно установить по Меркурию и Юпитеру:

Меркурий, как сказано в гороскопе, был в соединении с Солнцем, т. е. его

геоцентрическая долгота должна быть близка к 63°; геоцентрическая долгота

Юпитера, находящегося по отношению к Солнцу в «тригональном аспекте»,

___

1. Эти же даты приведены в большинстве советских изданий четверостиший

Хайяма.

[10]

должна отличаться от 63° на величину, близкую к трети окружности, т. е. она

должна быть близка к 183° или 303° Такое сочетание планет имело место только 18

мая 1048 года, когда геоцентрические долготы Солнца, Меркурия и Юпитера были

соответственно равны 63°, 59° и 305° Этот подсчет впервые выполнил индийский

исследователь Свами Говинда Тиртха, издавший в 1941 году книгу о Хайяме, в

которой собрал почти все приписываемые Хайяму четверостишия, несколько

философских трактатов и большое число биографических подробностей, сообщаемых

средневековыми историками. В своем подсчете Говинда пользовался средневековыми

индийскими таблицами движений планет. Подсчет Говинды был проверен советским

астрономом Ш. Г. Шараф (см. [3, стр. 18—19]).

Расположение Солнца, Меркурия и Юпитера, указанное в гороскопе Хайяма,

схематически изображено на стр. 12.

Согласно большинству источников, Хайям родился в том же городе Нишапуре, где,

как сказано, находится его могила. Ал-Байхаки писал, что Хайям «был из Нишапура

и по рождению и по предкам» [136, стр. 32—33]. В ряде рукописей к имени Хайяма

прибавлялось Нишапури (поперсидски) или ан-Найсабури (по-арабски).

Как мы увидим в XII главе, наиболее вероятно, что Хайям скончался в 1131

году.

Приведем список всех научных сочинений Хайяма, которые сохранились полностью

или частично или о которых нам известно из средневековых источников.

1. Проблемы арифметики (Мушкилат ал-хисаб) — арифметический трактат. Рукописи

не найдены, упоминается Хайямом в алгебраическом трактате [3, стр. 74].

2. Алгебраический трактат без названия. Рукопись в Тегеране (Центральная

библиотека университета, № VII, 1751/2). Впервые опубликован Г. X. Мосахебом

[26], русский перевод — в XV выпуске «Историко-математических исследований» [5,

стр. 445—472].

3. Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы (Рисала фи-л-барахин

ала масаил ал-джабр ва-л-мукабала) — алгебраический трактат. Рукописи в Париже

(Национальная библиотека, Arabe 2461 и 2458/7), Лейдене (Университетская

библиотека. Cod. or. 14/2), Лондоне (Библиотека Индийского ведомства, № 734/10),

Риме (Ватиканская библиотека. Barb. 96/2) и Нью-Йорке

[11]

Гороскоп Хайяма

(библиотека проф. Д. Ю. Смита). Впервые опубликован Ф. Вёпке [6], русский

перевод — в «Трактатах» [3, стр. 69-112].

4. Комментарии к трудностям «Книги о музыке» (Шарх ал-мушкил мин китаб

ал-мусика). Рукописи не найдены, упоминается Хайямом в геометрическом трактате

[3, стр. 143].

5. Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида (Шарх ма ашкала мин

мусадарат китаб Уклидас) — геометрический трактат. Рукописи в Лейдене

(Университетская библиотека, Cod. or. 199/8) и Париже (Национальная библиотека,

АгаЬе 4946/4). Впервые опубликован Т. Эрани [20], русский перевод в «Трактатах»

[3, стр. 113-146].

6. Краткое о естествознании (Мухтасар фи-т-таби’ ият) — физический трактат.

Рукописи не найдены, упомянут ал-Вайхаки [136, стр. 32—33].

7. Весы мудростей (Мпзан ал-хикам), вошел в состав «Книги о весах мудрости»

(Китаб мизаи ал-хикма) Абд ар-Рахмана ал-Хазини [23], рукоппсь которой находится

[12]

в Ленинграде (Публичная библйотека им. М. Ё. Салтыкова-Щедрина, фонд

Ханыкова, № 117), Хайдерабаде (Государственная библиотека, № 125) и в Бамбее

(университетская библиотека). Отдельная рукопись— в г. Гота (Государственная

библиотека, № 1158/9). Впервые опубликован Э. Видеманом [7]), русский перевод —

в «Трактатах» [3, стр. 147—151]

8. Необходимое о местах (Лавазим ал-амкина) — географический трактат.

Рукописи пе найдены, упомянут Татави [87, стр. 337—338].

9. Трактат о бытии и долженствовании (Рисалат алкаун ва-т-таклиф) —

философский трактат. Рукопись находилась в Каире (библиотека Нур ад-Дина

Мустафы), ныне утеряна. Впервые опубликована в «Собрании уникумов» [16], русский

перевод — в «Трактатах» [3, стр. 152-159].

10. Ответ на три вопроса (Ал джаваб ан салас масаил) — философский трактат.

Рукопись находилась в Каире (библиотека Нур ад-Дина Мустафы), ныне утеряна.

Впервые опубликована в «Собрании уникумов», русский перевод — в «Трактатах» [3,

стр. 160—166].

11. Свет разума о предмете всеобщей науки (Ад-дия ал-акли фи мауду ал-илм

ал-кулли) — философский трактат. Рукопись находилась в Каире (библиотека Нур

ад-Дина Мустафы), ныне утеряна. Впервые опубликована в «Собрании уникумов»,

русский перевод — в «Трактатах» [3, стр. 167—171].

12. Трактат о существовании (Рисала фи-л-вуджуд) — философский трактат.

Рукописи в Берлине (Государственная библиотека, Ms. or. Petermann II, № 466 и

Ms. or. II, № 258/35), Тегеране (библиотека Меджлиса, № 9014)и Пуне (библиотека

проф. Абдулкадира Саффараза), русский перевод — в «Трактатах» [3, стр. 172—179].

13. Маликшахские астрономические таблицы (Зидж-и Маликшахи). Упоминаются

Хаджи Халифой 1. Сохранился заимствованный из этих таблиц каталог 100

неподвижных звезд на I год «эры Малики», впервые опубликованный с русским

переводом в «Трактатах» [3, стр. 225-235].

____

1. См.: Haji Khalfa. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum, t. III.

Leipzig, 1842, стр. 570.

[13]

14. Трактат о всеобщности существования (Рисала фи куллият ал-вуджууд) —

философский трактат. Рукописи — в Лондоне (Британокий музей, Ог. 6572), Париже

(Национальная библиотека, Suppl. persan № 139/7), Тегеране (библиотека Меджлиса,

№ 9072, и библиотека им. Хайяма). Впервые опубликована А. Кристенсеном [9],

русский перевод — в «Трактатах» [3, стр. 180—186].

15. Книга о празднике нового года (Науруз-наме) — исторический трактат.

Рукописи в Берлине (Государственная библиотека. Cod. or. 8° № 2450) и Лондоне

(Add. № 23568). Впервые опубликована А. Минови [19], русский перевод — в

«Трактатах» [3, стр. 187—224].

[14]

Цитируется по изд.: Розенфельд Б.А., Юшкевич А.П. Омар Хайям. М., 1965,

с. 5-14.

Литература:

3. Трактаты. Перевод Б. А. Розенфельда под ред. В. С. Сегаля и А. П.

Юшкевича, вступительная статья и комментарии Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича.

М., ИВЛ, 1961, стр. 67—337. Переводы трех математических трактатов, пяти

философских трактатов, «Науруз-наме» и каталога неподвижных звезд из

«Маликшахских астрономических таблиц» с приложением фотокопий рукописей всех

трактатов.

5. Первый алгебраический трактат. Перевод и примечания С. А. Красновой и Б.

А. Розенфельда. «Историко-математические исследования» под ред. Г. Ф. Рыбкина и

А. П. Юшкевича, М., 1963, выл. 15, стр. 445—472.

6. L’algebre d’Omar Alkhayyami. Publ. et trad. F. Woepcke. Paris, 1851.

Французский перевод и арабский текст «Трактата о доказательствах задач

алгебры и алмукабалы». Переводчик — Франц Вёпке (1826—1864) — немецкий историк

математики, автор многих ценных исследований по истории математики в странах

ислама.

7. Über Bestimmung der spezifischen Gewichte. Ubers. E. W iedemann. В ст.:

Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften, VIII, 1906, стр. 170-173 (CM.

[138]).

Немецкий перевод неполной рукописи «Весов мудростей».

9. Un traite metaphysique de Omar Hayyam. Traa. A. Christensen. Le monde

oriental, 1908, т. 1, стр. 1— 16.

Французский перевод «Трактата о всеобщности существования».

16. Джами’ ал-бада’и (Cof)panne уникумов). Каир, 1335 х. [1917], стр.

165—193.

Арабский текст «Трактата о бытии и долженствовании», «Ответа на три вопроса»

и «Света разума о предмете всеобщей науки».

18. Маджму’а ар-расаил ли-хаким ’Омар ибн Ибрахим ал-Хаййами. В кн. Сеййида

Сулеймана Надви (см. [152]), стр. 373—432.

Арабский текст «Трактата о бытии и долженствовании», «Ответа на три вопроса»,

«Света разума о предмете всеобщей науки», «Трактата о существовании» и «Весов

мудростей» и персидский текст «Трактата о всеобщности существования».

19. Omar Khayyam. Nowruz-namah, а treatise on the origin, history and

ceremonies of the Persian new-year festival. Ed. with notes M. Minovi, Tehran,

1933. Персидский текст «Наурузнаме».

20. Discussion of difficulties of Euclid by Omar Khayyam. Ed. T. Erani,

Tehran, 1936.

Арабский текст «Комментариев к трудностям во введениях книги Евклида» с

приложением фотокопии неполной рукописи Весов мудрости. Издатель Таги Эрани

(1902—1940) — выдающийся иранский ученый и революционер. До 1930 г. Эрани —

преподаватель восточной риторики и логики в Берлинском университете, с 1930 г.—

профессор физики, механики и математики в Политехническом институте и других

учебных заведениях Тегерана. Эрани — автор ряда руководств и научных статей по

физике, химии, психологии и литературе, редактор марксистского

общественно-философского журнала «Дунья» («Мир»). В 1938 г. Эрани — главный

обвиняемый на процессе 58 революционеров, умер в тюрьме от тифа.

23. Фи мизан ал-ма ал-мутлак ли-имам ’Омар ал-Хаййами. В кн. Абд ар-Рахман

ал-Хазини, Китаб мизан ал-хикма. Хайдарабад, 1359 X. [1940], стр. 87—92.

Арабский текст «Весов мудростей».

26. Рисала-йи джабр-и Хаййам. В кн. Г. X. Мусахиба 1960 г. (см. [151]), стр.

1—74, 159—294.

Арабский текст и персидский перевод «Трактата о доказательствах задач алгебры

и алмукабалы» и первого алгебраического трактата Хайяма

31. Э. Фицджеральд. Рубаи Омара Хайяма. Перевод и вступительная статья О.

Румера. М., 1922.

35. Робайят. Перевод Л. Н[екоры]. «Восток», сб. II, М — Л., 1935, стр.

213—242.

Стихотворный перевод 144 четверостиший по рукописи, изданной Герон-Алленом

(см. [49J).

36. Четверостишия. Перевод и вступительная статья О. Румера, М., 1938.

Стихотворный перевод 300 четверостиший по изданиям Никола (см. [45],

Уинфилда, (см. [48]), Данеша (см. [67]) и Розена (см. [54]).

Переводы четверостиший О. Румера выполнены непосредственно с персидского

оригинала, в отличие от его изданных в 1922 г. переводов с английского (см.

[31]).

38. Четверостишия. Избранное. Перевод Л. Н., О. Румера, И. Сельвинского и И.

Тхоржевского, вступительная статья С. Б. Морочника. [Душанбе], 1948, 1949 и

1954.

Стихотворный перевод 120 (1-е и 2-е изд.) и 189 (3-е изд.) четверостиший.

42. Руба’ийат. Перевод и предисловие Р. М. Алиева и М.Н. Османова под

редакцией Е. Э. Бертельса. М., 1959.

Прозаический перевод и персидский текст 293 критически отобранных

четверостиший с факсимиле рукописи, переведенной Арберри (см. [58]), содержаш;ей

252 четверостишия.

44. Rubaiyat of Omar Khayyam. Transl. E. Fitzgerald. London, 1859, 1868,

1872, 1879.

Английский стихотворный перевод от 75 (1-е изд.) до 101 (4-е изд.)

четверостиший. Много переизданий; лучшее — 1910 г. со статьей Э. Д. Росса (см.

[124]) и обширными комментариями X. М. Батсона.

76. Umar Xаjjоm. Rubojjot. Под ред. 3. Муллоканда. [Душанбе] — Ленинград,

1936.

Таджикский текст 326 четверостиший.

79. Умари Xайём. Рубайёт. Под ред. М. Занда и А. Мирзоева, вступительная

статья М. Занда. [Душанбе], 1956.

Таджикский текст 200 четверостиший по рукописи, переведенной Арберри (см.

[57]) с приложением «Трактата о всеобщности существования».

81. Умари Xайём. Рубайёт. Под ред. М. Занда и А. Мирзоева. Душанбе, 1963.

Персидский и таджикский текст тех же 200 четверостиший, что и в издании 1956

г. (см. [79]).

82. Р. М. Алиев, М.-Н. О. Османов. Омар Хайям. М., Изд-во АН СССР, 1959.

87. В. А. Жуковский. Омар Хайям и «странствующие» четверостишия. В кн.:

«ал-Музаффарийя», сб. статей учеников В. Р. Розена. СПб., 1897, стр. 325—363.

Валентин Алексеевич Жуковский (1858— 1918) — крупный русский востоковед,

профессор Петербургского университета, работал главным образом в области

персидского языка и персидской литературы. Работа В. А. Жуковского об Омаре

Хайяме была первым серьезным исследованием биографии и творчества Хайяма,

цитировавшимся всеми позднейшими исследователями Хайяма. В работе приводятся все

основные источники сведений о биографии Хайяма и ставится проблема

«странствующих» четверостиший, т. е. четверостиший, приписываемых и Хайяму и

другим авторам; показывается, что в издании Никола (см. [45]) 82 «странствующих»

четверостишия.

94. С. Б. Морочник. Философские взгляды Омара Хайяма. [Душанбе], 1952.

136. Swami Govinda Tirtha. The Nectar of grace. ’Omar Khayyam’s life and

works. Allahabad, 1941.

Монография о жизни и творчестве Хайяма. Содержит тексты и переводы

философских трактатов (см. [12]) и четверостиший (см. [56]), а также репродукции

рукописей ал-Байхаки и Табризи, содержащих биографические сведения о Хайяме

(вклейки между стр. 32 и 33, 74 и 75).

Вернуться на главную страницу

Омара Хайяма

|