Родственные проекты:

|

ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕРА

ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС

Вы - соль земли. Вы. - свет мира. (Мф.

5,13-14)

Говоря о миссионерской работе, необходимо

упомянуть и о первом (к

сожалению, единственном) Камчатском

миссионерском съезде, проходившем в 1914 году

в селе Иоасафовском на севере Камчатки. Ни

телефона, ни телеграфа между разбросанными

на огромные расстояния

селениями Камчатки не существовало. И тем

не менее устной передачей, крылатой вестью

пронеслось известие о готовящемся съезде

по всем миссионерским станам, по всем

церквам.

Событие это приобретает еще больший смысл,

если мы представим жизнь камчатских

миссионеров, где общение

друг с другом было чрезвычайно затруднено.

Даже встреча двух-трех священников была

событием. Коряки-дикари впервые увидели

здесь соборное торжественное богослужение

с участием диакона, какового они ранее

никогда не видели. Всего лишь за два года до

съезда в селении Иоасафовском, где

собрались миссионеры, не было ни церкви, ни

школы, ни постоянного священника;

не было даже землянок, а люди жили в

грязных ямах-юртах с входом через дымовую

трубу. На ровной снежной площади селения

Иоасафовского, тогда именовавшегося

Тиличиками, было разбросано восемь юрт.

Помню, когда я впервые приехал туда, эти

юрты с отверстиями посредине напоминали

мне маленькие действующие вулканы. Время от

времени сквозь густые клубы дыма из

отверстий показывались человеческие

фигуры коряков и корячек, они пугливо

поглядывали на меня. Вой полутора сотен

собак был мне встречным гимном. С

недоверием и не очень ласково приняли меня

коряки. Даже крещеные всячески старались

уклониться от выполнения христианских

правил, отказывались от венчания, исповеди

и причастия. Русского языка они совершенно

не понимали. Но прошел год, и мы с ними стали

друзьями...

За сотни и тысячи верст съезжались

миссионеры. На собаках, оленях неслись по

снежной пустыне их легкие сани. Некоторые

подвергались смертельной опасности. Так

три священника и четыре псаломщика были

застигнуты на Анапке жестокой пургой.

Несчастные батюшки, занесенные

снегом, вынуждены были отсиживаться в

течение семи дней. Один псаломщик, Е.

Слободчиков, едва не сделался жертвой пурги,

он отстал от своих спутников, почти замерз в

одиночестве, но спасся чудом и, прибыв на

съезд, с умилением отслужил

благодарственный молебен.

Съезд совпал с первой половиной Великого

поста. Ежедневно в Иоасафовском храме

совершались великопостные

богослужения, причем все священники

служили поочередно, и каждый день

произносились проповеди. Храм был

переполнен богомольцами - русскими и коряками.

Все они говели. Поучения произносились для

них как на русском, так и на корякском

языках. Много прибыло и язычников-коряков,

интересовавшихся происходящим.

В первые же дни съезд возбудил огромный

интерес во всех окружных оседлых и кочующих

туземных племенах. Коряки приходили на

заседания, внимательно слушали и глубоко

интересовались всем, о чем там говорилось.

На съезде были выработаны приемы

миссионерской работы, создалась атмосфера

дружественной взаимопомощи и общения.

Мною был сделан доклад, в котором подробно

рассказывалось о положении камчатской

миссии в то время. Вот главные положения

моего выступления.

"Жизнь крещеных тунгусов и коряков (кочующее

племя) протекает вдали от священников-миссионеров

и учителей. Батюшку большинство туземцев

видят раз в год или даже в несколько лет.

Поэтому крещеный туземец,

предоставленный самому себе, за неимением

духовного руководителя в

продолжение кочевой жизни, не помнит свое

православное имя, забывает, как правильно

изображать даже наружный знак молитвенного

общения с Православной Церковью (знамение

креста), не говоря уже о внутренней молитве,

которой он и не научен. Ни учением

православной веры, ни церковной молитвой и

обрядами, ни Святыми Таинствами - ничем еще

не был связан прочно с Православием

камчатский туземец. После

всего этого можно ли удивляться и ужасаться

тому, что он не оставил шаманства, что не

прерывает связи со злыми духами,

умилостивляя их жертвоприношениями. Можно

ли осудить его за то, что он не внимает православному

учению, а слушает наговоры шамана и верит

ему. Ведь шаман живет рука об руку с

туземцем, да нередко и сам-то шаман из тех же

крещеных тунгусов или коряков, а священника

нет поблизости.

Северная природа Камчатской области,

суровая и дикая

обстановка, лишения, болезни, голод,

эпизоотии, холод,

непогода - все это мало радости оставляет в

душе человека, и несчастный, одинокий,

беззащитный дикарь ищет где-либо

успокоения, облегчения от всех этих невзгод

и не находит нигде, как только в колдовстве,

наговорах, заклинаниях и шаманстве. Вот что

значит быть вдали от туземной крещеной

паствы ее пастырю и учителю!

Надеть туземцу крест при крещении и

думать, что уже сделано все нужное, и на этом

успокоиться - этого мы, миссионеры, не

должны допускать. Да не оскорбится слух

доброго пастыря в слышании сей горькой

правды, если только пастырь чувствует себя

по своей совести в этом смысле виновным. Но

мы, миссионеры новообразованной

камчатской миссии, должны осознать такое

горестное положение, должны объединить

свои усилия в деле постоянного и частого

общения с туземной паствой.

Нам ныне, слава Богу, прибавлено

содержание, а с ним увеличивается и

ответственность. Будем же, по мере сил, не

жалея себя и разъездных денег, чаще

навещать туземную

крещеную паству, коснеющую в язычестве.

Бесспорно, есть несколько серьезных

причин, которые снимают часть обвинений с

пастырей-миссионеров, редко посещающих

туземцев. Ведь каждый священник-миссионер

в камчатской миссии в то же время и

приходской священник большого села, где

постоянно приходится выполнять прямые

обязанности по приходу; тут же миссионер

состоит заведующим, а некоторые - даже

законоучителями в церковно-приходских

школах. Все это не дает им возможности

надолго и часто отлучаться к аборигенам,

находящимся на далеком расстоянии и

рассеянным по обширной тундре и горным

хребтам края.

Из всего вышеизложенного видно, что нужно

принять какие-то меры к устранению

препятствий в посещении отдаленных стойбищ

и острожков камчатских туземцев;

необходимо установить более тесную,

близкую, постоянную

духовную связь между крещеными туземцами и

священником-миссионером,

чего можно достигнуть только путем

широкого церковно-школьного строительства.

В доступных местах и районах оседлой и

кочевой жизни туземцев нужно как можно

больше открывать церквей, часовен, школ,

молитвенных домов, миссионерских станов

и походных миссий.

Жизнь крещеных коряков протекает в более

худших условиях, чем тунгусов, так как им

часто приходится жить среди язычников.

Крещеные коряки не знают даже своего

русского имени и называют себя корякским

именем. Я могу привести

сотни примеров, когда при посещении

корякских юрт я спрашивал имя какого-либо

крещеного. Он первоначально называл

прозвище, а когда спросишь русское имя, он

задумается и часто говорит:

"Не знаю" ("ко"). Или бежит в

соседнюю юрту спрашивать

старух или стариков, не знают ли они, как его

зовут по-русски, потому-де батюшка

спрашивает. Тут начинают вспоминать и

перебирать имена: Семен, Иван, Петр. В этом

случае не знаешь, что делать, как назвать,

какое из этих имен выбрать, и невольно

согрешаешь. Потом справляешься в

исповедных росписях и сверяешь их с

посемейными списками в уездном управлении,

и оказывается - не Семен, не Иван, не Петр, а

по одной справке Илья, по другой Алексий.

Это не выдумка, а горький факт, который,

наверное, много раз повторялся и

повторяется с каждым священником,

записывающим имена коряков в юртах. Эти

кочующие коряки не знают также и времени

своего рождения, так что приходится

определять его на глаз. Среди коряков еще

прочно держится верование в заклинание

злого духа, а умилостивление его

сопровождается жестоким обрядом

принесения (через заклание) в жертву лучших

ездовых собак. С таким жестоким, грубым и

разорительным верованием дикаря

миссионерам нужно усиленно бороться. Нужно

помнить, что собака для жизни туземца более

необходима, чем лошадь для русского

крестьянина, и цена ездовой собаки,

равно как и охотничьей, - от 50 до 150 рублей.

Борясь с подобными варварскими обычаями,

миссионерам необходимо

установить с коряками более тесную связь и

частое общение. Примером благотворного

влияния на духовно-нравственную

жизнь крещеных коряков может послужить

Иоасафовский миссионерский стан. Видно, что

здесь с постройкой благолепного храма и

школы не только местность просветилась, но

и образ обитателей изменился к лучшему.

Прекратились жестокие

сожжения умерших людей на кострах,

жертвоприношения и

заклинания злых духов, отпадает верование в

колдовство и наговоры, налаживается

законная супружеская

жизнь, оставляется* многоженство.

Отчего все это произошло? Благодаря

влиянию церкви, школы и

тесному общению священника-миссионера с

местным населением. Все мы - миссионеры, и

должны искать удобного случая и

возможности для устройства школ, церквей,

походных миссий, и сами должны уделять

больше внимания, времени и забот

просвещению и спасению

душ туземной паствы".

В завершение съезда прошли крестные ходы.

Все население, еще недавно первобытное,

дикое, приняло праздничный, торжественный

вид. Дома, землянки, школа,

храм были украшены национальными флагами,

всюду красовались

гирлянды из зеленого кедровника и

разноцветной материи. Возле храма высилась

арка с надписью: "Христос посреди нас".

Утром 23 февраля после литургии был

совершен крестный ход к языческому

священному месту - апапелю, где язычники-коряки

почитали присутствие невидимой силы

божества и для его умилостивления

приносили жертвы в виде убитых собак,

оленьего мяса, рога, жира, табака и пр.

После бесед и молитв во время съезда

коряки Иоасафовского села решили раз и

навсегда оставить почитание апапеля и

уничтожить его. На этом месте была в то утро

устроена арка с надписью: "С нами Бог".

Стоя у апапеля, я спросил язычников-коряков:

- Что это такое?

- Это наш апапель, где мы умилостивляем

злого духа.

- А это что такое? - спросил я, указывая на

церковь.

- Это твой апапель, - отвечали язычники, -

где живет добрый дух.

- А для чего же вам два апапеля, может быть,

довольно одного?

Тогда коряки-язычники заявили:

- Пусть будет один твой апапель, а наш

худой (дурной) нам больше не нужен.

Коряки единодушно обещали больше не

почитать апапеля, вырыли на этом месте яму,

сложили в нее все остатки прежних

жертвоприношений, часть их сбросили в море,

а на месте апапеля водрузили святой крест.

Закончился съезд праздником,

трогательными играми

туземцев: гонками на собаках и оленях,

борьбой, бегом скороходов и прочими

излюбленными развлечениями туземцев.

Победителям я раздавал подарки. Вечером

были устроены иллюминация, бенгальские

огни, ракеты, фейерверк.

Надо было видеть восторг и удивление

дикарей на этом чудесном зрелище. Их

наивная, искренняя

радость невольно передавалась и нам.

В понедельник 24 февраля молебном с

акафистом святителю

Иоасафу официально съезд закончился. На

память о нем все священники, его участники,

получили в подарок по полному комплекту

церковного облачения, которые были

приобретены благодаря Камчатскому

братству.

Примечания:

* Оставляется (ц.-слав.) - прекращается

Вернуться к

оглавлению

Далее читайте:

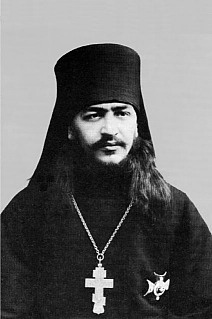

Нестор

(Анисимов Николай Александрович) (1884-1962), митрополит.

Епископ Нестор.

Расстрел

Московского Кремля (документ).

Караулов

А. К., Коростелев В. В.

Арест экзарха // Русская Атлантида.

- Челябинск: 2003. № 11. - С. 11- 26.

Караулов А. К. , Коростелев

В. В. Поборник церковного

единения (к 40-летию со дня блаженной

кончины митрополита Нестора)

Караулов

А. К., Коростелев В. В. Экзарх

Восточной Азии // Русская Атлантида.

- Челябинск: 2003. № 9. - С. 17- 24.

|